17.06.2020

Einsamkeit in der Corona-Krise

Nur wenige Menschen fühlen sich in der Krise häufig einsam; seit Ende März sank deren Anteil von 10% auf 6% Anfang Juni.

Arbeitslose Menschen, Schüler*innen und Studierende fühlen sich häufiger einsam als andere, Pensionist*innen seltener.

Je einsamer sich die Befragten fühlen, desto schlechter schlafen sie.

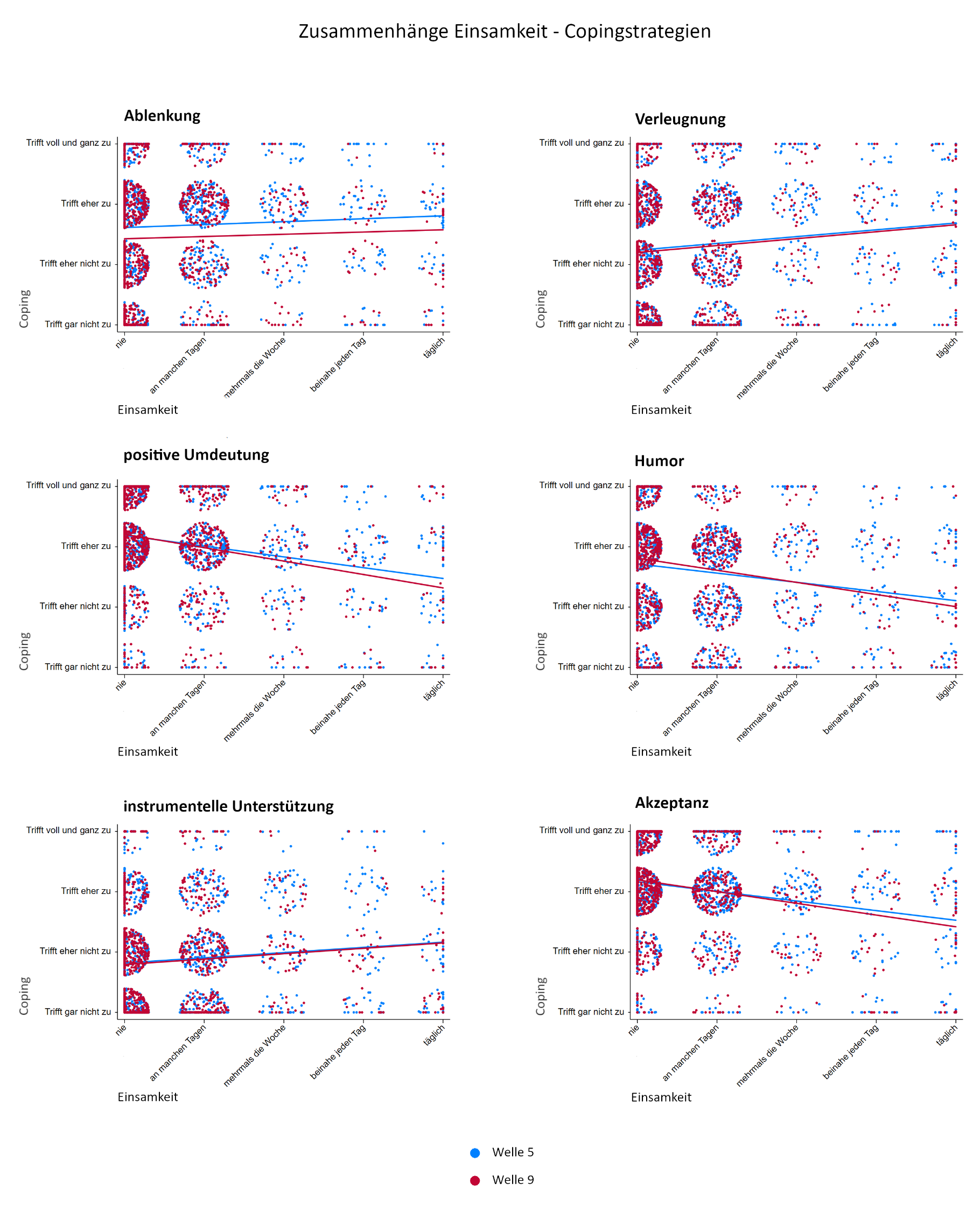

Mit steigender Einsamkeit sinkt die Wahrscheinlichkeit, die Situation zu akzeptieren, sie positiv umdeuten zu können und ihr mit Humor zu begegnen.

Allerdings werden die Coping-Strategien „Ablenkung“ und „Verleugnung“ häufiger praktiziert sowie öfter „instrumentelle Unterstützung“ (z.B. Hilfe beim Einkaufen) in Anspruch genommen, je größer die Einsamkeit ist.

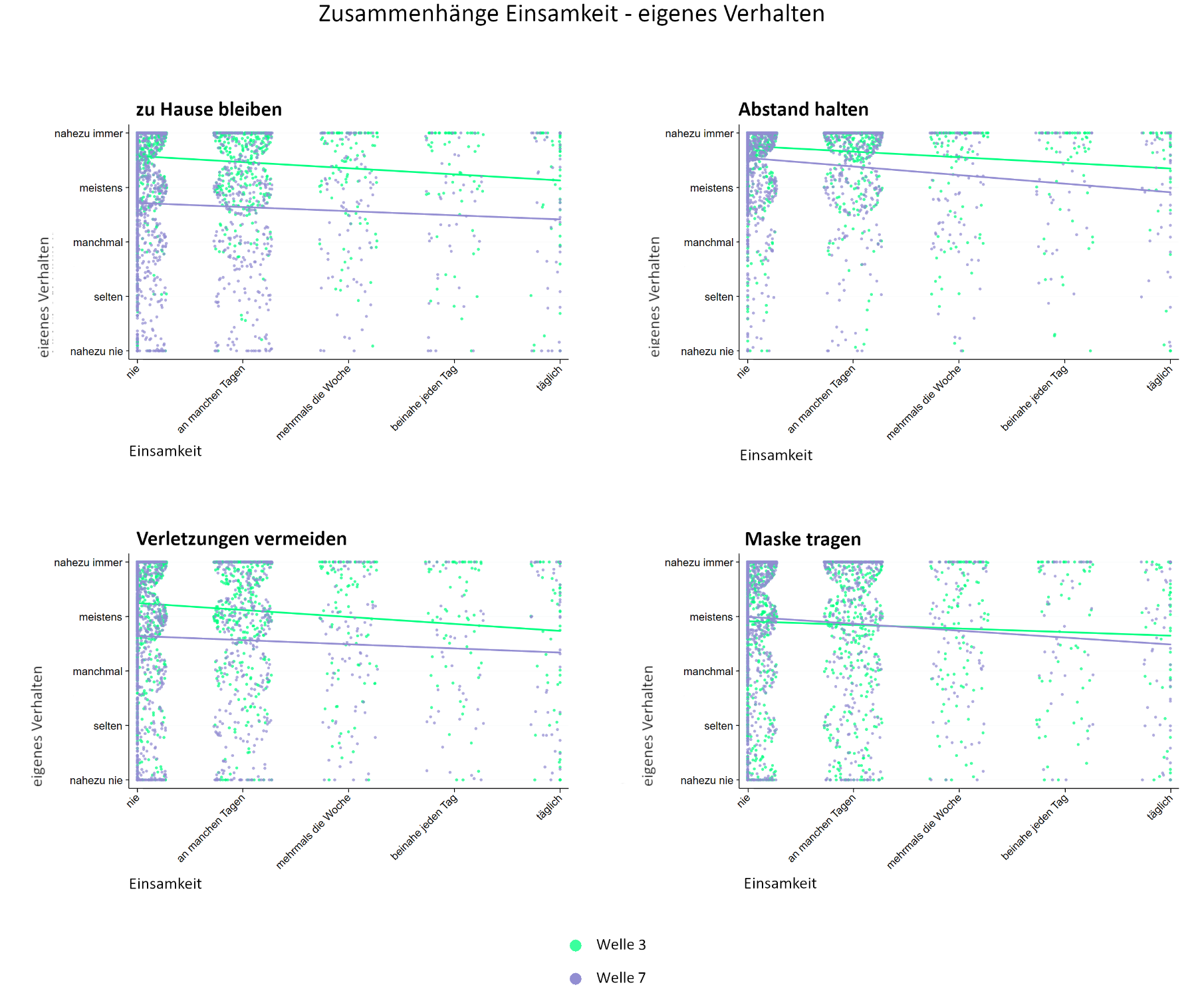

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden umso seltener befolgt, je einsamer Menschen sich fühlen. Bezüglich der Abstandsregeln fällt dieser Effekt aktuell am stärksten aus.

- Das eigene Verhalten in der Krise wird mit steigender Einsamkeit stärker vom Verhalten anderer abhängig gemacht.

Von David W. Schiestl und Felix Pinkert

Immer wieder wird in unseren Analysen (z.B. zum Genussmittelkonsum, zur Schlafqualität, zu alleine lebenden Personen, zum Informationsverhalten oder im Rahmen einer qualitativen Studie) auf die Gruppe einsamer Menschen verwiesen. Doch wer in Österreich ist einsam? Wie unterscheiden sich einsame Menschen von anderen, auch hinsichtlich ihres Umgangs mit der Krise? Diese Aspekte wollen wir im Folgenden beleuchten.

Wie einsam fühlen sich die Menschen in der Krise?

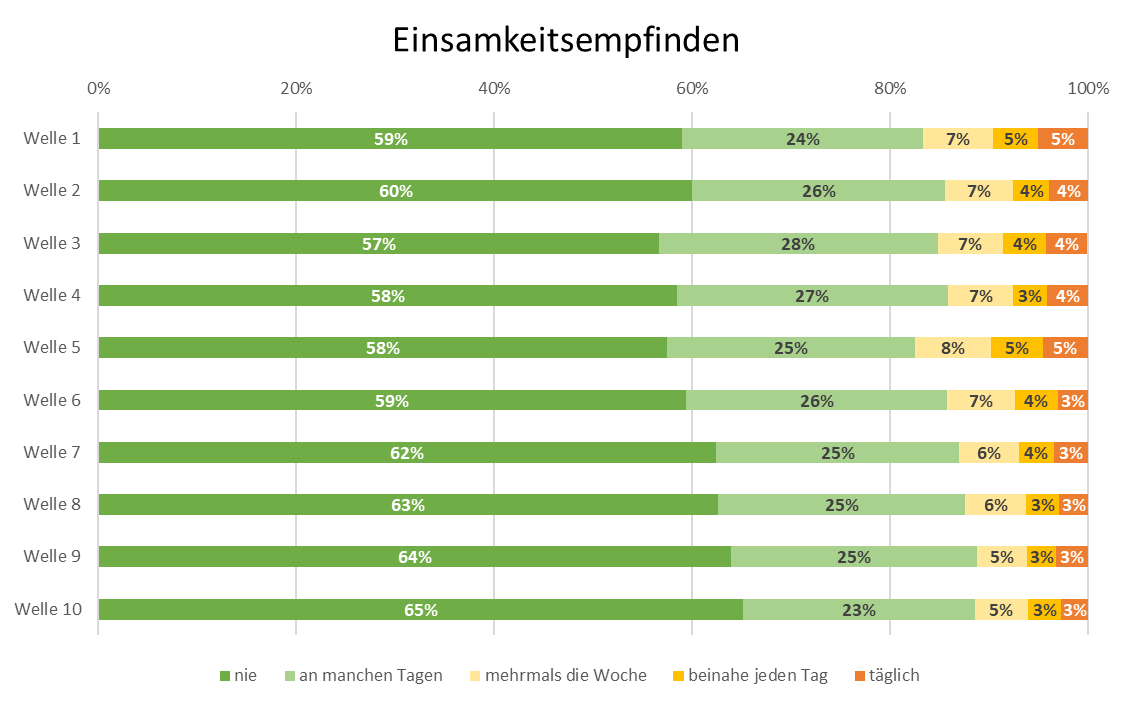

Allgemein fällt die Einsamkeit erfreulicherweise eher gering aus: Ende März fühlten sich 17% der Befragten “mehrmals die Woche“, „beinahe jeden Tag“ oder „täglich“ einsam (siehe Abbildung 1). Dabei fällt auf, dass dieser Wert bis Mitte April (Welle 4) auf 14% abnimmt, Ende April (Welle 5) aber wieder ansteigt – und dabei sogar das Anfangsniveau übersteigt (18%). Diese Spitze liegt zeitlich kurz nach Ostern – ein Ereignis, welches viele Menschen gerne mit ihren Familien verbracht hätten, was angesichts der Ausgangsbeschränkungen nur eingeschränkt möglich war. Bis Anfang Juni (Welle 10) verringert sich der Anteil jener, welche sich mehrmals pro Woche oder öfter einsam fühlen, auf nur mehr 11%.

Abbildung 1: Entwicklung der Einsamkeitsempfindungen über die Zeit. Daten aus dem Austrian Corona Panel Project; gewichtet. N = je zwischen 1447 und 1530. Differenzen auf 100% ergeben sich durch Rundung.

Wer fühlt sich besonders einsam?

Wie schon im Blog zu alleine lebenden Personen behandelt wurde, ist diese Gruppe besonders von Einsamkeit betroffen. Daneben zeigen sich auch Zusammenhänge mit verschiedenen Erwerbsgruppen (siehe Anhang A): Arbeitslose Menschen, aber insbesondere auch Schüler*innen und Studierende beschreiben Einsamkeit in allen Wellen signifikant häufiger als andere. Bei Studierenden und Schüler*innen und zum Teil auch bei arbeitslosen Menschen könnte dies am Umstand liegen, dass sie im Gegensatz zu Erwerbstätigen nicht durch ihre Arbeit weiterhin soziale Kontakte pflegen konnten. Interessanterweise bleiben diese Zusammenhänge auch nach der Lockerung der Maßnahmen auf ähnlichem Niveau. Dies könnte darauf hindeuten, dass gefühlte Normalität dieser Gruppe nach wie vor ein Stück entfernt erscheint – in Schulen und Hochschulen herrschen Sonderregelungen, und die schlechte wirtschaftliche Situation erschwert die Arbeitssuche.

Pensionist*innen, die aufgrund ihres erhöhten Risikos eines schweren Krankheitsverlaufs besonders zur Selbstisolation aufgerufen wurden, berichten dagegen in allen Wellen signifikant seltener von Einsamkeit. Dazu passen auch die Korrelationen zwischen der Einsamkeit und dem Alter: Über alle Wellen hinweg zeigt sich, dass Einsamkeit signifikant häufiger erfahren wird, je jünger eine Person ist (ρ = je Welle zwischen 0,16 und 0,22). Tendenziell sinkt die Stärke dieses Zusammenhangs mit der Zeit. Die gängige Annahme, dass mit höherem Alter die (subjektiv erlebte) Einsamkeit zunähme, lässt sich also in unserer Studie nicht belegen. In der Literatur werden verschiedene Perspektiven diskutiert, welche von erhöhter bis zu verringerter Einsamkeit im hohen Alter reichen. Ein eindeutiges Bild zu einem eventuellen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und dem Lebensalter ergibt sich nicht – auch, weil die Konzepte und Messmethoden in unterschiedlichen Studien teils stark voneinander abweichen.

Wie gehen einsame Menschen mit der Krise um?

Wie bereits im Blog zur Schlafqualität in Welle 5 festgestellt wurde, zeigen sich Zusammenhänge zwischen der den Angaben zur Einsamkeit und zum Schlaf: Mit steigender Einsamkeit verringert sich die Schlafqualität. Der Zusammenhang sank dabei leicht von Ende April (Welle 5; ρ = -0,32***) bis Mitte Mai (Welle 8; ρ = -0,29***). Weiters stellten wir den Respondent*innen Ende April und Ende Mai Fragen zu ihren Strategien, mit der Krise umzugehen (Coping). In beiden Wellen traten dabei mehrere Zusammenhänge zur Einsamkeit zu Tage (siehe Abbildung 2, Anhang B).

Die stärksten Beziehungen zur Einsamkeit weisen dabei die Coping-Strategien „positive Umdeutung“, „Akzeptanz“ und „Humor“ auf. Alle drei korrelieren negativ mit der Einsamkeit, d.h.: Je einsamer Menschen sind, desto weniger gebrauchen sie diese Strategien. Dafür kann es zwei Gründe geben: Entweder fühlen die Menschen sich einsamer, weil sie diese Strategien weniger gebrauchen, oder sie gebrauchen diese Strategien weniger, weil sie an Einsamkeit leiden. Wir halten letztere Erklärung mit Verweis auf die Philosophin Kimberley Brownlee für plausibler: Soziabilität stellt in unserem Leben ein nicht substituierbares Grundbedürfnis dar. Sie argumentiert auf Grundlage psychologischer Erkenntnisse über Soziabilität sogar, dass dieses Grundbedürfnis so zentral in unserem Leben ist, dass die Möglichkeit zu bedeutsamen zwischenmenschlichen Kontakten in den Katalog der Menschenrechte aufzunehmen ist.

Leiden Menschen aufgrund von Ausgangsbeschränkungen also unter Einsamkeit, so bleibt ein nicht verhandelbares Grundbedürfnis unerfüllt. Diese Situation lässt sich nicht plausibel akzeptieren oder positiv umdeuten, und auch mit Humor ist ihr nicht gut zu begegnen. Dies steht im Gegensatz zu anderen Veränderungen, die sich sehr wohl mit diesen drei Strategien begegnen lassen: Zum Beispiel kann man akzeptieren, einer bestimmten Freizeitbeschäftigung nicht nachgehen zu können, man kann positiv umdeuten, weniger stark außer Haus beschäftigt zu sein (und dafür zwangsweise mehr Zeit mit der Familie oder dem Partner zu verbringen), und man kann mit Humor nehmen, dass man mit einer Maske bedeckt in einen Supermarkt geht. Entsprechend kann man vielen Menschen in zahlreichen solchen Situationen raten, sich der drei Strategien Akzeptanz, positiver Umdeutung oder Humor zu bedienen. Ein Ratschlag hingegen, Einsamkeit auf diese Weise zu begegnen, verkennt jedoch die tiefe, lebenswichtige Bedeutung von sozialem Kontakt einerseits und die Relevanz struktureller Gegebenheiten andererseits. Auch, wenn pathologische Faktoren wie z.B. Depressionen mitschwingen, könnten Hinweise auf diese Formen von Coping mehr Schaden anrichten als nutzen.

Des Weiteren macht Einsamkeit die oben beschriebenen Coping-Strategien auch in anderen Lebensbereichen schwieriger zugänglich: Akzeptanz von schwierigen Situationen wie Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit ist durch die emotionale Nähe zu anderen Menschen ein Stück leichter, und umso schwieriger, wenn man bereits aufgrund von Einsamkeit starke negative Gefühle erfährt. Positive Umdeutung ist ebenfalls leichter, wenn man eine positive emotionale Grundbefindlichkeit hat und nicht an Einsamkeit leidet. Da Bedeutung auch immer ein soziales Phänomen ist, funktioniert jegliche Umdeutung dann besonders gut, wenn auch andere die neue Interpretation der Dinge unterstützen. Und nicht zuletzt sind es oft Menschen, zu denen wir in engen Beziehungen stehen, die uns helfen, neue mögliche Sichtweisen auf unsere Situation zu bekommen. Beim Humor verhält es sich etwas komplizierter: Zum einen sind so manche Absurditäten und merkwürdige Neuigkeiten vor allem dann lustig, wenn sie auch andere belustigen. Wenn man an Einsamkeit leidet, kann man hingegen nicht gut gemeinsam lachen. Zugleich sind, entgegen unseren Ergebnissen, manche Formen des Humors, wie der „Galgenhumor“, unter einsamen Menschen eigentlich häufiger anzutreffen.

Jene Einsamkeit, welche durch die Pandemie bedingt ist, scheint sich also von alltäglicheren Arten von Einsamkeit zu unterscheiden. Die geringen Veränderungen im Verlauf der Krise sprechen zwar zunächst gegen diese These, doch nachdem viele Aspekte der Selbstisolation nach wie vor aufrecht sind bzw. noch nachwirken, ist diese Interpretation nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Jedenfalls bietet sich weiterführende Forschung zu diesem Thema an.

Darüber hinaus gewinnen Ablenkung und Verleugnung mit steigender Einsamkeit an Bedeutung, und Betroffene nehmen öfter instrumentelle Unterstützung (z.B. Hilfe beim Einkaufen) in Anspruch. Hier bietet sich ein weiterer Hinweis auf das Bedürfnis nach Soziabilität: Im Rahmen instrumenteller Unterstützung besteht zumindest kurzzeitig sozialer Kontakt, was für sehr einsame Menschen eine bedeutende Quelle der Nähe zu anderen darstellen könnte.

Wie verhalten sich einsame Menschen in der Krise?

Auch auf der praktischen Ebene zeigen sich spezielle Auswirkungen von Einsamkeit: Je einsamer sich die Menschen fühlen, desto eher machen sie ihr Verhalten vom Verhalten anderer abhängig. Wenngleich diese Beziehung signifikant ist, bleibt die Stärke des Zusammenhangs eher gering (ρ = je Welle zwischen 0,07 und 0,11). Auch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden signifikant seltener eingehalten, je stärker Einsamkeit empfunden wird (siehe Abbildung 3, Anhang C).

Abbildung 3: Zusammenhänge zwischen Einsamkeit und dem Einhalten der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Daten aus dem Austrian Corona Panel Project; Welle 3 (N = je zwischen 1425 und 1448) und Welle 7 (N = je zwischen 1446 und 1457). Die jeweiligen Korrelationskoeffizienten werden im Anhang C dargestellt.

Dabei zeigen sich auch Veränderungen über die Zeit: In Welle 3 verzeichneten wir die stärkste Korrelation zwischen Einsamkeit und der Selbstisolation zu Hause; in Welle 7 hatte sich die Stärke des Zusammenhangs halbiert. Dies verweist klar auf die nach Ostern ausgesprochenen Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen. Auch das Vermeiden von Verletzungen, um das Gesundheitssystem zu entlasten, zeigt in Welle 7 eine geringere Korrelation als in Welle 3, was gut ins allgemeine Bild zur Einhaltung der Maßnahmen passt. Das Verhältnis zwischen Einsamkeit und dem Halten von Abstand dagegen entwickelte sich gegenläufig; hier wächst der Effekt von Welle 3 bis Welle 7. Je einsamer sich die Menschen also fühlen, desto seltener werden die Abstandsregeln eingehalten – was sich wohl durch das Bedürfnis nach körperlicher Nähe erklären lässt. Auch hier sei jedoch darauf verwiesen, dass manche dieser Zusammenhänge nur gering ausgeprägt sind (vgl. Anhang C).

David W. Schiestl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftssoziologie der Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Migration, Sozialpsychologie und Organisation.

Felix Pinkert ist Assistenzprofessor am Institut für Philosophie der Universität Wien und Studiengangsleiter des Masterstudiengangs „Philosophy and Economics“. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Wirtschaftsphilosophie, Moralphilosophie, und politische Philosophie.

Verwandte Beiträge

- Blog 14 - Tabak- und Alkoholkonsum in der Corona-Krise

- Blog 27 - Wie entwickelt sich der Konsum von Alkohol und Tabak in der Krise? Ein Update

- Blog 30 - In kollektiver Einsamkeit? Erste Ergebnisse einer 9-Länder Interview-Studie der Forschungsgruppe Zeitgenössische Solidaritätsstudien an der Uni Wien

- Blog 36 - Alkohol und Tabak in der Krise – ein Update zum Genussmittelkonsum Anfang Mai

- Blog 44 - Wen die Krise bis in den Schlaf verfolgt: Ein Einblick in die Schlafqualität in Österreich